- 再発転移がん治療情報

- QOLを維持するために

- 食事と運動

- 【特集記事】がん患者さんに高率でみられるサルコペニア

食事とリハビリで筋肉量の維持を

【特集記事】がん患者さんに高率でみられるサルコペニア

食事とリハビリで筋肉量の維持を

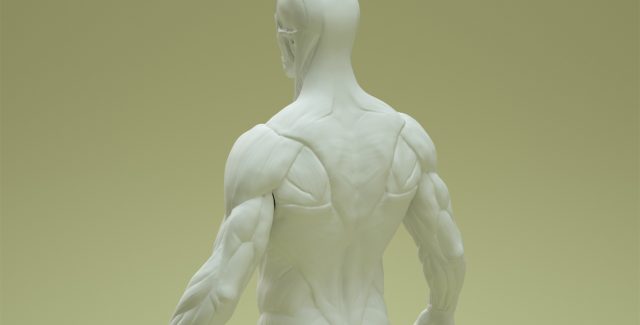

加齢や疾患に伴って筋肉量と筋力が減っていくサルコペニアは、がん患者さんに高頻度で認められます。がん治療にも大きく影響するサルコペニアの原因や症状、予防方法などについて、横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科准教授の若林秀隆先生にお話を伺いました。

目次

筋肉量が減少する「サルコペニア」とは?

サルコペニア(sarcopenia)は、ギリシャ語で筋肉を意味する「sarx(sarco:サルコ)」と、喪失を意味する「penia(ぺニア)」を合わせた造語で、1989年にアメリカで提唱された比較的新しい疾患概念です。

サルコペニアとは、加齢や疾患により筋肉量が減少して、筋力の低下、身体機能の低下をきたす状態を表します。認知症などと同じように高齢者によくみられる症状で、加齢が原因で起こる「一次性サルコペニア」と、疾患、低活動、低栄養など加齢以外が原因で起こる「二次性サルコペニア」に分類されます。

超高齢化が進む日本ではサルコペニア患者の急増が予想され、早急な対策が求められています。

がん患者さんの約80%が「サルコペニア」を発症

横浜市立大学附属市民総合医療センターでは、がんで入院してリハビリテーションを受けている患者さんの約80%にサルコペニアが認められるといいます。

「がん患者さんに関しては、がんそのものの影響や、がんに伴って栄養状態が悪くなるため、高齢者でなくてもサルコペニアになる可能性が高くなります」と、若林先生は指摘しています。

がんの増殖に伴って筋肉量が減るメカニズムには、がん悪液質(あくえきしつ)※1が関与しています。がん細胞が出すサイトカイン※2が炎症反応を起こすことによって筋肉の分解が進みます。消化器系のがんに比較的多く、早期がんより進行がんのほうが起こりやすい傾向にあります。

悪液質は、前悪液質(5%未満の体重減少)、悪液質(5%以上の体重減少、BMI20未満で体重減少が2%以上、サルコペニアで2%以上の体重減少のいずれか)、不応性悪液質(終末期)の3段階で評価されています。前悪液質、悪液質の段階であれば栄養管理やリハビリテーション、薬物治療などによって状態を改善できる可能性があります。

また、がん患者さんの場合は、がんとその他の生活習慣病が併存している場合も少なくありません。糖尿病では、サルコペニアが深く関わっているといいます。

「食事で摂ったブドウ糖はグリコーゲンとして筋肉や肝臓などに蓄えられます。しかし、サルコペニアの人は筋肉量が少なく、血液中の糖を筋肉に十分取り込めないため血糖値が上昇しやすいです。そのため、サルコペニアを発症している人は糖尿病も併発しやすいので注意が必要です。」(若林先生)

※1 がん悪液質…病状の進行に伴い、体重減少、低栄養、消耗状態が徐々に進行していくさまのこと。

※2 サイトカイン…細胞と細胞の間で情報を伝達する際に働くタンパク質の総称で、インターロイキン、ケモカイン、インターフェロン、細胞増殖因子、細胞壊死因子などがあります。

医療行為が原因で起こる「医原性サルコペニア」

がん患者さんで特に注意が必要になるのは、入院生活や治療など、医療行為が原因で起こる“医原性サルコペニア”です。若林先生によると、医原性サルコペニアが引き起こされる主な原因は3つあるといいます。

①病院等での不適切な安静や禁食

入院時に適切に評価されず、本来は動けるにもかかわらず「とりあえず安静」となることが多く、運動量が減ってしまいます。

②病院等での不適切な栄養管理

エネルギーが足りない点滴だけで栄養管理を行うことにより、必要なエネルギーやたんぱく質が不足することがあります。

③治療等の副作用によるもの

抗がん剤の副作用や、手術後の手術部位感染などの影響で引き起こされます。

「特に入院をきっかけに運動量が減る人が多く、できるだけ体を動かすなど、筋肉量が減らないように心がけることが大切です。入院時にサルコペニアでなくとも、医師へ相談してリハビリを受けられるようにし予防することも有効です」(若林先生)

サルコペニアの診断方法

サルコペニアの診断は、四肢骨格筋量(筋肉量)、筋力、歩行速度を測定して行います。

筋肉量の低下があることに加え、筋力(握力)の低下または身体機能(歩行速度)の低下がみられた場合、サルコペニアと診断されます。

四肢骨格筋量(筋肉量)の測定

筋肉量の測定では、体に微弱な電流を流し電気の流れやすさで筋肉量を測定する「BIA法」や、2種類のX線を当てて通過できなかったX線の量で筋肉量を測定する「DXA法」などが用いられます。

アジア人の場合、男性が7.0 kg/㎡以下、女性が5.4~5.7kg/㎡以下で筋肉量低下ありと判定します。がん患者さんの場合、腹部CTで筋肉(大腰筋)の面積で評価することも可能です。簡便な評価方法として、ふくらはぎの一番太い(厚い)ところが、男性は34㎝以下、女性は33㎝以下の場合、筋肉量が少ないと判断します。

筋力の測定

握力は全身の筋力の指標になるため、筋力の測定には握力計が使われます。男性は26㎏未満、女性は18㎏未満の場合、筋力低下ありと判定します。

歩行速度の測定

男女とも0.8m/秒以下の場合、身体機能低下ありと判定します。歩行速度0.8m/秒は、おおよそ横断歩道を信号が青のうちに渡りきれない程度の運動能力となります。

「歩行速度を測定できなければ、椅子(床から座面までの高さ40㎝)から5回以上立ち上がるのに12秒以上かかる場合、身体機能の低下を疑ったほうがよいでしょう。」(若林先生)

■アジア人のサルコペニア診断基準

加齢、低活動、低栄養、疾患のどの要素が強くてサルコペニアになったか、その成因を見極めたうえで対策を考えることが重要です」(若林先生)

自分でできる、サルコペニアの予防方法

たんぱく質の摂取と体重を落とさない食事を

「サルコペニアの予防は、まずは食事でしっかり栄養を摂り、体重を落とさないことです。特に、がん患者さんでサルコペニアと糖尿病が併存している場合は、エネルギーもたんぱく質もしっかり摂れる食事を心がけましょう。

しかし、サルコペニアの人は嚥下(えんげ)障害(食べ物を上手に飲み込めない状態)を起こしやすいので注意する必要があります。物を飲み込む際には咽喉の筋肉が働きますが、全身性のサルコペニアがある人はそうでない人に比べて、嚥下障害に約4倍なりやすいという研究報告があります。」(若林先生)

若林先生が理事長を務める日本リハビリテーション栄養学会※が2018年に発行した「成人がん患者におけるリハビリテーション栄養診療ガイドライン(https://sites.google.com/site/jsrhnt/gaidorain)」では、一律・一定の推奨はしていませんが、リハビリと栄養指導の必要性を個別に判断することが望ましいとしています。サルコペニアの改善には、栄養改善と運動機能の向上が重要です。

特に栄養面では、標準体重※1㎏あたり1g以上のたんぱく質を摂るように推奨されています。たんぱく質を豊富に含む食品は豆類や肉類に代表されますが、「日本食品標準成分表(http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365297.htm)」なども参考にすることで、たんぱく質の多い食品を効率的に選ぶことができます。

※標準体重…健康を維持するための理想的な体重のこと。計算式は、「標準体重=身長(m)×身長(m)×22」

筋トレや歩行で、筋力の維持を

「筋肉量を増やすためには筋トレが最も効果的です。椅子を使ったスクワット運動など、まずは簡単なものから始めてみてください。ご自身に合わせてやや負担のかかる運動量であることがポイントで、疲れるまでは体を動かすようすることが大切です。それが難しい場合は、毎日外出して歩くことでも筋肉、筋力の維持が期待できます。一日8,000~10,000歩程度が理想的です。」

「化学療法などの治療を続けるためにも、がん患者さんはまずはサルコペニアを予防することが大切です。がんになったらサルコペニアの存在を疑いながら治療を受けるように心がけ、医原性も含めて防げるサルコペニアは確実に防ぎましょう」(若林先生)

ポイントまとめ

- 加齢や疾患に伴い筋肉量が減少することによる筋力や身体機能の低下を指すサルコペニアは、高齢化が加速する日本では増加すると予想されている。

- がん患者さんは、がんの影響や、がんに伴って栄養状態が悪くなるため、高齢者でなくてもサルコペニアになる可能性が高くなる。

- サルコペニアには運動と食事面での改善が必要である。

- サルコペニアの予防はたんぱく質を中心にしっかり栄養を摂り、体重を落とさないことが重要である。

取材にご協力いただいたドクター

若林 秀隆 (わかばやし ひでたか) 先生

横浜市立大学附属 市民総合医療センター リハビリテーション科准教授

コラム:「サルコペニア」と「ロコモティブシンドローム」と「フレイル」

サルコペニアとは、加齢やその他要因により筋肉量や筋力が減少した状態を指します。

ロコモティブシンドローム(運動器症候群)は、筋肉に加え、骨や関節、神経を含めたすべての運動器の障害によって、身体機能が低下している状態を指します。サルコペニアは、ロコモティブシンドロームの原因の一つです。

一方、フレイルとは、運動機能の障害に加え、精神心理的・社会的な問題による減退も含めた概念です。

例えば、社会的な関わりがなくなったことでうつ状態となり、外出が少なくなったことによって運動機能が低下してしまうなど、それぞれの要素が相互に作用し合うと考えられています。

サルコペニアやロコモティブシンドロームによって運動器に障害を起こし、寝たきりとなってしまったためにうつ状態になるなど、運動機能障害が発端で精神心理的フレイルとなる場合もあります。

カテゴリーQOLを維持するために, 食事と運動

関連記事

※掲載している情報は、記事公開時点のものです。