- 再発転移がん治療情報

- 免疫療法

- 治療効果の実証に向けて臨床研究が進むWT-1免疫療法

より強い免疫反応が期待できる新技術も導入

治療効果の実証に向けて臨床研究が進むWT-1免疫療法

より強い免疫反応が期待できる新技術も導入

杉山治夫(すぎやま はるお)先生

がん医療の進歩の伴い、免疫療法はがん治療の柱の1つに数えられるようになりましたが、さらなる研究も進められています。長年がん免疫療法の研究開発に取り組んできた大阪大学の杉山先生は、ほとんどのがんに発現しているというWT1(ダブリューティーワン)抗原※を見出し、このWT1をターゲットにしたがん免疫療法を開発しました。最近では、さらに改良された新型のWT1ペプチド※も開発されているといいます。インタビュー後編となる今回は、WT1がん免疫療法の科学的エビデンス(治療効果)や新型WT1ペプチドを利用したがん免疫療法についてお話を伺いました。

※WT1はがん細胞の表面に現れるタンパク質で、がん細胞に特徴的に見られる「がん抗原」のひとつ。WT1ペプチドは、がんに対する免疫をより強力に働かせるように一部を改変した人工的ながん抗原のこと

「WT1」「WT1ペプチド」について、詳しくは下記杉山先生の第一回インタビュー記事にてご紹介しています。

目次

早期発見・治療が難しい“進行性すい臓がん”において効果が証明された「WT1免疫療法」

- 「がん免疫療法」というと現在多くの種類があり、副作用が強く出るものもあるかと思いますが、WT1を用いた免疫療法はどうなのでしょうか?

-

「WT1がん免疫療法」は、これまでに「WT1ペプチドがんワクチン※1」が治験も含めておよそ1,300症例、「WT1樹状細胞療法※2」が日本とヨーロッパを合わせておよそ12,200症例、合わせると13,500以上の症例に対して実施されています。これらの症例を見る限りでは、何れも重篤な副作用は確認されていません。

杉山先生提供資料より

※1…WT1ペプチドワクチン

WT1ペプチドを患者さんの皮膚に直接注射して樹状細胞を活性化する治療法※2…WT1樹状細胞療法 患者さんの血液から樹状細胞を取り出し、体外でWT1ペプチドを覚えさせ活性化した後、再び患者さんの体に投与して戻す治療法

- 「これまで臨床試験などさまざま行われてきたかと思いますが、事例があれば、ご紹介いただけますか。

-

「2018年に我々は、京都大学、東北大学など多くの医療機関と共同で、進行性すい臓がんに対して、ランダム化比較試験※3を実施しました。ランダム化比較試験(無作為比較試験)は、現在最も信頼性が高いとされる試験スタイルです。 すい臓がんは、早期発見が難しく非常に治療が困難なことで知られるがんの一つで、当比較試験の被検者(研究の対象となる人たち)は切除不能・再発すい臓がんの患者さんを対象に実施しました。

この研究では、すい臓がん治療において一般的に使われる抗がん剤ジェムザール(一般名:ゲムシタビン塩酸塩)と「WT1ペプチドがんワクチン」を併用して治療を行うA群と、抗がん剤ジェムザール単独で治療を行うB群の2つのグループに無作為に振り分けて、生存率を比較しました。

その結果、生存期間はWT1ペプチドワクチンを併用したA群のほうが優位に長くなり、併用したことによる症状悪化などの特別な副作用も認められませんでした。

杉山先生提供資料より

※3. 被検者を複数のグループにランダム(無作為)に分ける研究の手法。無作為に振り分けることで、各グループの性質が均等になり、エビデンスの高い結果が得られる。国立がん研究センターがん情報サービス 医療関係者向けサイト「ガイドラインとは」エビデンスレベル参照

https://ganjoho.jp/med_pro/med_info/guideline/guideline.html - すい臓がんは有効な薬もいまだ少ないので、この結果は患者さんにとって朗報ですね。併用したすべての患者さんに効果が認められたのでしょうか。

-

効果が認められた症例にはある条件がありました。併用治療を行った患者さんの体内で免疫反応(免疫システムで異物等を攻撃している状態)の有無を調べたところ、治療によって「免疫反応が起こった」患者さんでは生存期間(無増悪生存率)が伸びていたのです。

「免疫反応」とは、ワクチン投与後、樹状細胞からがんの情報を受け取ったT細胞をはじめとしたがんを攻撃する免疫細胞が、がんのまわりに多く集まってきて、がんを攻撃している状態を指します。

一方、何らかの理由で治療による免疫反応が起こらない症例もあり、その場合は生存期間が延びないという結果となりました。

Nishida , Sugiyama et al, Cancer Immunology Res, 2018

-

体内で免疫反応が起きたのはWT1ペプチドがんワクチンの効果であると考えられるので、WT1ペプチドがんワクチン治療による「進行性すい臓がんに対する臨床効果」を立証した初めての臨床試験でありました。

その他にも「WTI」については海外でも研究が進められていて、その研究結果は多くの研究論文として公表されています。

たとえば、米国『European Journal of Cancer』に掲載された「進行性非小細胞肺がんに対するWT1を用いた樹状細胞ワクチン療法の有用性と予後因子の検討※4」や、英国『Journal of Ovarian Research』に掲載された「卵巣がんに対する人工抗原樹状細胞ワクチン療法の有用性の検討報告※5」など、各国の専門誌に数多くの論文が発表されています。

また、急性骨髄性白血病に対するWT1ワクチン療法では、予後不良の患者さんのおよそ40~50%で治癒の可能性が高いと考えられる臨床効果が見られ(下の表の最後の3つの論文)、これを確証するための治験が進行中です。

急性骨髄性白血病に対するWT1ワクチン療法の論文一覧 発表年 試験相 症例数 (移植後) ワクチン種 患者 臨床効果 文献 2003 P1 1 235ペプチド 非寛解 芽球数、WT1値の低下 岡 2004 P1/2 1 126ペプチド 非寛解 芽球数の低下 Mailander V 2004 [2012] P1 12 235ペプチドor改変型235ペプチド 血液学的寛解 芽球数とWT1値の低下、3例の長期生存 岡・坪井 2008 P1 6[1] PR1-169ペプチド+WT1-126ペプチド 血液学的寛解 WT1値の低下 Rezvani 2009 P1 1 235ペプチド 非寛解 芽球数の低下、寛解となり3年寛解維持 安川 2009 P2 17 126ペプチド 非寛解 芽球数や遺伝子異常の減少、 2例で1年以上の病勢の横ばい Keilholz 2010 Pilot 9 Galinpepimut-S 血液学的寛解W T1特異的CD4+T細胞反応を認めた5例で寛解維持及び35カ月以上の長期生存 Maslak 2010 P1/2 10 WT1樹状細胞ワクチン 血液学的寛解8例、非寛解2例 WT1値の低下、非寛解の2例が寛解となる、1例は3年以上寛解維持 Van Tendeloo 2012 P2 3(3) 改変型235ペプチド 非寛解期移植1例、寛解期移植2例 WT1値や白血病遺伝子の低下、 2例で1年以上の寛解維持 橋井 2013 P1 5(5) 改変型235ペプチド 移植後血液学的寛解3例、移植後再発期2例 WT1値や白血病遺伝子の低下、 3例で1年以上の寛解維持 前田 2017 P2 20 改変型235ペプチド 血液学的寛解 WT1値や白血病遺伝子の低下、 2年DFS25%、2年OS40% 中田 2017 P2 30 WT1樹状細胞ワクチン 血液学的寛解 WT1値や白血病遺伝子の低下、 5年OS40% Anguille 2018 P2 22 Galinpepimut-S 第一血液学的寛解 3年OS47% Maslak [DFS:無病生存率 OS:全生存率]

杉山先生提供資料より※4 「Impact of dendritic cell vaccines pulsed with Wilms’ tumour-1 peptide antigen on the survival of patients with advanced non-small cell lung cancers.」米国『European Journal of Cancer』(2013年3月発行)

※5 「The feasibility and clinical effects of dendritic cell-based immunotherapy targeting synthesized peptides for recurrent ovarian cancer.」英国『Journal of Ovarian Research』(2014年5月発行)

2種類のT細胞を活性化させる新たな「WT1ペプチド」を開発

- 「新型WT1ペプチド」を開発されたと伺っていますが、どのような違いがあるのでしょうか。

-

免疫ががんを排除しようとする一連の流れは、まず樹状細胞という免疫システムの中で司令塔のような役割を担う免疫細胞が、がんのかけら(目印)を自分の中に取り込みます。

すると、樹状細胞は取り込んだがんの目印(がん抗原)を自分の表面に示して、攻撃部隊であるT細胞にがんの特徴を伝達します(これを抗原提示といいます)。その過程を経てはじめて、T細胞は教えられた特徴を持つがん細胞に対して攻撃できるようになるのです。

WT1がん免疫療法は、さまざまながんに見られる抗原(目印)である「WT1」というタンパク質をもとに人工的に作り出した「WT1ペプチド」という人工がん抗原によって、樹状細胞を介してT細胞を活性化することを狙った治療法です。

T細胞にはがんを攻撃する「キラーT細胞」とキラーT細胞の働きを助ける「ヘルパーT細胞」があり※6、それぞれ役割分担をしてがん細胞を攻撃しています。

これら役割の異なるT細胞を効率よく活性化するためには、それぞれの細胞に合わせた抗原(目印)が必要となり、「WT1ペプチド」もそれぞれに合わせて「WT1キラーペプチド(classⅠペプチド)」と「WT1ヘルパーペプチド(classⅡペプチド)」というペプチドを用いています。

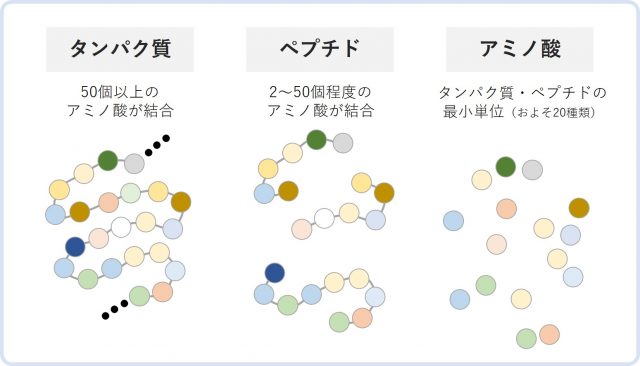

先ほどもお話しましたが、「WT1ペプチド」は「WT1」というタンパク質をもとに人工的に作り出したがん抗原です。タンパク質とはそもそも、50個以上のアミノ酸がネックレスのように連なって結合しており、一般的に2~50個程度のアミノ酸で結合されているものを「ペプチド」と呼んでいます。

アミノ酸の種類は20種類程度ですが、数や並び方など様々な配列により、数100億種類以上のタンパク質が存在しています。

WT1ペプチドは、WT1タンパクの中から免疫の活性化に関わるペプチドだけを取り出して、免疫を強力に賦活するように人工的にアミノ酸の配列を組み変えたものです。

同じWT1をもとにしたワクチンでもこの配列の組み合わせにより、無数のパターンを作ることができます。ペプチドの中のたった1つのアミノ酸を別のものに変えただけでも、まったく別のワクチンであるといえるでしょう。

新型のWT1ペプチドは、これまでのものとはアミノ酸配列の異なる「WT1キラーペプチド」と「WT1ヘルパーペプチド」を混合(ミックス)したまったく新しいペプチドです。

キラーT細胞とヘルパーT細胞を活性化するのはこれまでと変わりませんが、より強力な免疫反応の誘導が期待されています。

※6 キラーT細胞は「殺し屋」の名前の通り、強力な殺傷力を持ち、ターゲットとなるがん細胞を直接攻撃する免疫細胞。ヘルパーT細胞はキラーT細胞に攻撃の指令を出し、キラーT細胞の攻撃を支援し、自分自身もキラーT細胞へと変化して攻撃するという性質をもつ免疫細胞。

がんと闘うためには「免疫のちから」が不可欠

- 先のすい臓がんに対する無作為比較試験でも、免疫反応が誘導できた症例では高い効果が確認できたとのことでした。こうした「免疫反応」が持続できれば理想ですね。

-

そうですね。私は、がんを治すには薬剤などに頼るだけではだめで、患者さん自身の免疫力を保つことが不可欠だと思っています。

というのも、がんの発生や増殖、転移・再発には、がん細胞の親玉的存在である「がん幹細胞」が深く関わっていることがわかっていますが、今のところがん幹細胞まで叩ける治療や薬は存在しないからです。

その中で、がんを完治させる方がいらっしゃるということは、治療以外の力が体の中で働き、がん幹細胞が死滅したという可能性を示しています。

がん幹細胞には「WT1」の発現も確認されているため、がん幹細胞の破壊には、もともと備わっている「免疫のちから」が大きく関係していると考えられるでしょう。

杉山先生提供資料より

- がんと闘うためには、患者さん自身の免疫力が欠かせないということですね。免疫力を維持しつつがんの治療を行えれば理想的だと思うのですが、どのようにしたらよいのでしょうか。

-

がんと診断された時点で、がん免疫療法を標準治療と併用するという考え方もあります。

臨床試験や治験では、ほかに効果的な治療法がないと判断される患者さんを対象とせざるをえないことが多いですし、自由診療で治療を受ける方も、いろいろな治療をやりつくした後の選択肢として考える人がほとんどです。

しかし、できるだけ早い段階で免疫療法を取り入れることで、体の免疫力を維持することにつながる可能性があると考えています。また、がんの切除後など、治療後に免疫力を高めることで、再発予防につながる可能性もあります。

- 今年から新たな治験も始まるそうですが、今後の展望をお聞かせいただけますか。

-

まずは、1人でも多くの方に「WT1免疫療法」について知っていただきたいと思っています。国内外含め、多くの治験や臨床研究によってエビデンス(科学的な根拠)となるデータも積み上がってきていますが、一方で、そうした情報が患者さんに届いていないという現状もあります。

もちろん医薬品としての承認を目指して日米での治験が進んでおりますが、幅広くさまざまながんの患者さんが保険診療で治療を行えるようになるまでには時間がかかります。患者さんがご自身で治療を選択できるように、正しい情報が届いてほしいと願います。

私の究極の目的はがんを治すことですが、さらに、WT1がんワクチンを応用して、がんを未然に防ぐことに役立てられたらとも考えています。

たとえば、健康な人にワクチンを打つことで、仮に体内にがん細胞が発生していた場合には、即座に免疫を動かしてがん細胞を死滅させるようながん予防ワクチンです。

免疫にはまだまだ未知なる可能性が秘められていますから、これからも免疫の研究を続けることで、「がん撲滅」を目指していきたいと思います。

ポイントまとめ

- 「WT1免疫療法」の症例数は、ヨーロッパを含めて13,500以上。多数の臨床研究が世界中で進められ、数多くの研究論文で効果と安全性が報告されている

- 進行性のすい臓がんにおいてランダム化比較試験が実施され、すい臓がん治療で一般的に使われる抗がん剤(ジェムザール)と「WT1ペプチドがんワクチン」を組み合わせた治療によって生存期間が優位に延長された

- がんを攻撃する免疫細胞をより効果的に活性化することを狙った技術「新型WT1ペプチド」が開発され、治療への応用も始まっている

- がん免疫療法を最終手段と考えず、早い段階で抗がん剤治療や放射線治療などと併用するという考え方も。また、術後の再発予防効果が得られる可能性もある

取材にご協力いただいたドクター

杉山 治夫 (すぎやま はるお) 先生

大阪大学医学部卒業。大阪大学医学部病態生体情報学教授、同大学大学院医学系研究科機能診断科学教授。現在、大阪大学名誉教授・大阪大学大学院医学系研究科特任教授。専門は発がん機構の解析、がん免疫、造血幹細胞の増殖分化機構の解析に関する研究。

WT1が白血病の新しい腫瘍マーカーであることを世界に先がけて発見し、日本では2007年に急性骨髄性白血病の、2011年には骨髄異形成症候群に有効な検査として保険適用となる。その後、「WT1」を標的としたがん免疫療法の開発に取り組み、人工抗原「WT1ペプチド」を開発。現在ではWT1ペプチドがんワクチンの企業治験やWT1ペプチド樹状細胞ワクチン療法の自由診療やWT1樹状細胞ワクチン療法の保険適用を目指した治験が行われている。

カテゴリー免疫療法

関連記事

※掲載している情報は、記事公開時点のものです。